食と環境を考える京北スーパー

特集!ざ・けいほくオンライン

長崎五島手延べうどん

株式会社長崎五島うどん 長崎県南松浦郡新上五島町有川郷

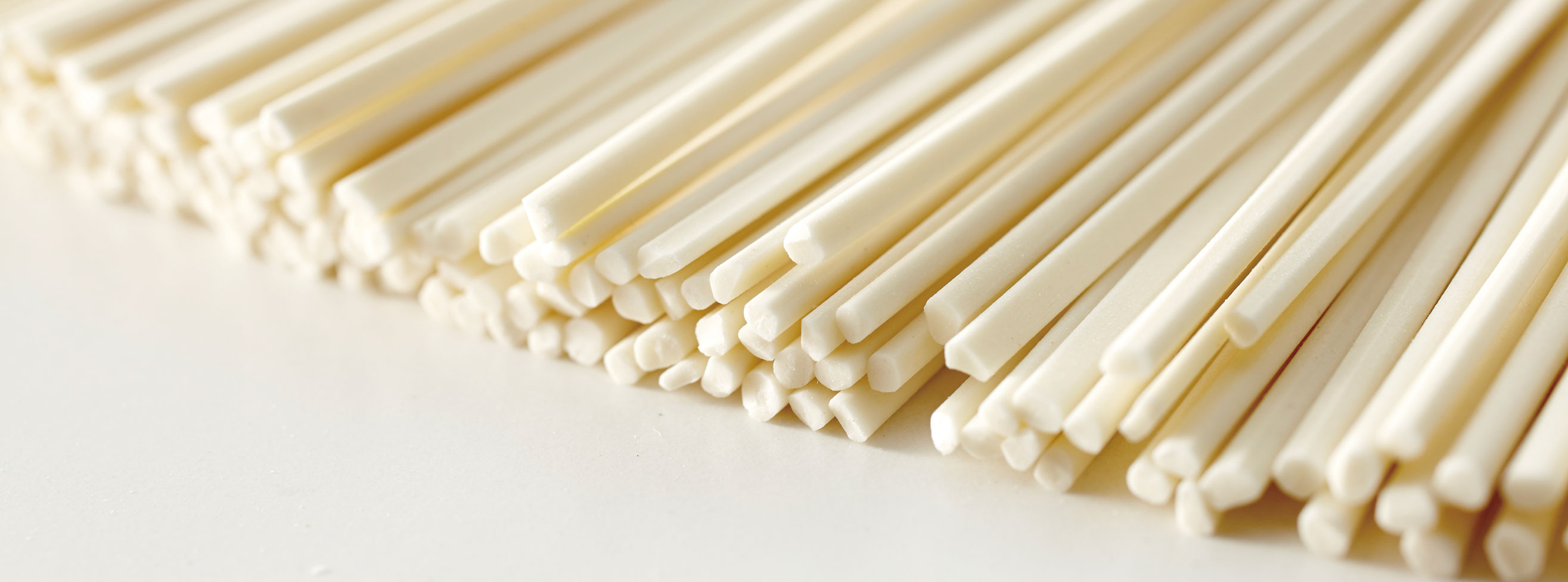

細くてもコシがあり、もっちり、つるっとした喉ごし

五島列島は長崎県に属し、長崎港から西へ約100㎞に位置し、大きく分けて「福江島」「久賀島」「奈留島」「若松島」「中通島」の5つの島からなっています。

そして、「福江島」を中心とする南西の島は「下五島」、中通島を中心とする北東の島は「上五島」と呼ばれています。

また、五島では300年にも及ぶ、キリシタン禁教令下の弾圧に耐え、やがて信仰が認められるようになってからキリスト教の信者たちが建てた教会がいくつも見られます。

五島手延うどんは、「秋田県の稲庭うどん」「香川県の讃岐うどん」と並ぶ、日本三大うどんに数えられています。

そのルーツは遣唐師によって中国から伝えられたと言われ、今なおその製造方法が受けつがれていますが、市場の流通が少ないことから、かつては「幻のうどん」と言われていました。

この、「幻のうどん」と言われていた五島手延うどんの特徴は、麺の表明が丸くて細く、細いながらも、もっちりとしたコシと、つるっとした喉ごしがあります。

長崎五島手延べうどん

左:長崎五島手延うどん/右:長崎五島手延うどん(五島産小麦使用)

長崎県南松浦郡新上五島町有川郷で株式会社長崎五島うどん様が委託製造する「五島手延うどん」の原料の小麦粉は、厳選した中力粉を使用しています。

中力粉はタンパク質が多いことから、水を加えることにより、多くのグルテンができ、このグルテンが麺のもちもち感とコシの強さになります。

そして塩は、五島灘の海水をくみ上げ、天日干しで造られた、ミネラルたっぷりの海塩を使用、自然の恵みと職人による熟練の技が生み出した、うまみたっぷりの塩を使用しています。

そして、製造工程の途中で生地の表面に塗る椿油は、五島列島の山々に自生している、天然の椿からとった実で造られる椿油を使用しています。

椿油といえば大島も有名ですが、五島列島でも昔から食用等に椿油が造られ、今でも食用や化粧品用として椿油が造られています。

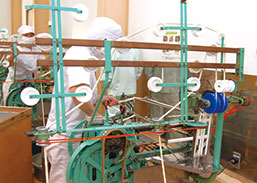

製造工程は、厳選した小麦粉(中力粉)と、五島灘の海水で造られた海塩で作った塩水を混ぜ合わせ、練り上げ、1つのかたまりにします。

そのかたまりに圧力を加え、熟成させます。

次に熟成させた生地を帯のような板状に切っていきます。

この作業を「切り回し」と呼びます。

そして、切り回しをした生地をロール機にかけ、厚みや幅を整えながら円筒形にしていき、五島産の椿油を生地の表面に塗っていきます。

ここで椿油を生地の表面に塗るのは、麺の乾燥や麺同士がくっつくのを防ぐためです。

また、椿油の主成分のオレイン酸が、麺の酸化を防いでいます。

そして、この椿油を麺の表面に塗る工程は、五島手延うどんの特徴となっています。

表面に椿油を塗った生地は、さらに細くしながら、桶の中に巻き入れていきます。

そして、細くした生地に職人の手で“捻り”を加えながら、2本の細い棒に8の字に掛けていきます。

この作業を「かけば(掛巻)」といいます。

ここで“捻り”を加えるのは、生地をのばしたときのちぢれを防ぐためです。

その後、生地の熟成具合を確認しながら、2本の細い棒を外側に少しずつ引っ張り、8の字に掛けた生地を50㎝ほどにのばしていきます。

この作業を「こびき(小引き)」といいます。

さらに、熟成具合を確認しながら、ハタにかけ、生地を150㎝ほどに引きのばし、生地がくっつかないように、ハシを使って生地を分けます。

そして、その日の気温や湿度に応じて、扇風機や除湿機、温風機、換気扇などを使って、次の日までじっくりと時間をかけて乾燥させます。

乾燥後、麺を均等な長さに裁断します。

その後、目視でコブがあるものや、曲がったものなど、品質に合わないものをはじき、厳しい検査を通過したものだけが袋詰めされ製品となります。

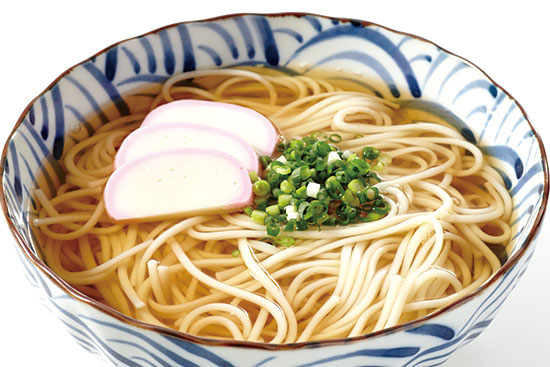

五島手延うどんの一般的な食べ方として知られているのは「地獄炊き」です。

ゆでたての熱々のうどんを、鍋の中からすくい、五島特産の飛魚(あご)だしで食べるものです。

取材の時に、この「地獄炊き」で試食をさせていただきました。

五島手延うどんの、細くてもコシがあり、もっちり、つるっとした喉ごしに、飛魚(あご)だしのコクと旨みが大変良く合っていて、シンプルで上品な味わいでした。

また、生卵をとぎ、醤油を少し入れて、鰹節を加えた「釜玉風」も大変おいしく味わえました。

五島手延うどんは、製造工程の中で何度も熟成をさせています。

この熟成が麺のコシの強さと、喉ごしの良さを生み出しています。

遣唐使によって伝えられたという、五島手延うどん。

今なおその製造方法が受け継がれている、かつて「幻のうどん」と言われた五島手延うどんをぜひご賞味ください。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1、2、3|生地を板状に切り出してから円筒形にし、それを束ねて板状に戻し、更に円筒形にするといった作業を繰り返します。

4、5|五島産の椿油を生地の表面に塗ります。

6、7、8|更に生地を細くしながら捻りを加え、2本の棒に8の字に掛けていきます。

9|気温や湿度を考慮しながら次の日までじっくり乾燥させます。

10|品質チェックも入念に行っています。

11|ミネラルたっぷりの五島灘の海水で造られた海塩を使用。

12、13|五島産の椿の実と椿油。

14|生産者の方と取材班

15|製麺工程を見学するバイヤー

16|「地獄炊き」で試食しました。

17|長崎県南松浦郡新上五島町にある青砂ヶ浦天主堂